La desesperación de miles de familiares sirios ante el “matadero humano”, la cárcel-símbolo de la represión de El Asad: “Puede estar muriéndose bajo tierra”

La imagen, con la crudeza de cuando nada resulta impostado o teatralizado, es espeluznante. Miles de sirios caminan con prisa cuesta arriba durante kilómetros (los atascos impiden acercarse) para llegar cuanto antes a Saidnaya, la prisión militar apodada “el matadero humano” en la que el régimen de Bachar el Asad mató a miles de personas. Solo este lunes, tras la caída del régimen, los familiares han podido llegar en masa buscando desesperadamente noticias de los suyos, aferrados al rumor de que aún quedan miles de presos en unas celdas subterráneas.

La Defensa Civil siria, conocida como los cascos blancos, ha dado por terminadas este martes las labores de búsqueda de posibles detenidos dentro de Saidnaya, situada unos 30 kilómetros al norte de Damasco, sin encontrar “pruebas de celdas secretas o sótanos ocultos”. Pero los familiares seguían aferrados este lunes a cualquier remota esperanza.

Mujeres con los ojos llorosos, familias con carpetas con los nombres y números de documento de identidad de seres queridos de los que no saben nada desde hace años y una pregunta desesperada de los que suben a los que deshacen el camino: “¿Los han encontrado?”. Una especie de procesión hacia el horror de un presidio donde los varones cavan con lo que haya —incluso con una barra de hierro—, en busca de una supuesta entrada secreta al subsuelo, y muestran una celda en la que metían (vivos o muertos, cuentan) a los reclusos y las cuerdas para torturarlos que los carceleros dejaron precipitadamente.

Sentada en el polvoriento suelo, una anciana grita a los combatientes rebeldes, que el domingo abrieron las puertas de la prisión para liberar a los reclusos y suben hoy con los rifles Kaláshnikov al hombro: “¡Subid, subid! ¿Para qué? ¡Habéis llegado con años de retraso!”.

En una de las cocinas, hay desperdigados dosieres de presos junto a una especie de horno. Los familiares buscan los nombres de sus seres queridos. La impresión es que los militares apostados en la cárcel huyeron aceleradamente del avance relámpago rebelde (que tumbó por sorpresa al régimen en apenas semana y media) y les faltó tiempo para quemar todos. Eran muchos porque por aquí ha pasado mucha gente: el Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que 30.000 murieron por torturas, maltrato y ejecuciones en la primera década de la guerra (2011-2021) que concluyó este domingo. Amnistía Internacional cifró en 2017 entre 5.000 y 13.000 los ejecutados extrajudicialmente en los primeros cuatro años.

Las celdas son pequeñas e insalubres. En algunas se ven en el suelo señales secas de heces, y en la pared las famosas rayas para marcar el tiempo en reclusión. Los presos dejaron grabadas frases como “Castigo, 60 días”, “Nunca hay misericordia por nuestra situación”, “Agradables pese a la tristeza” o, simplemente, “Adiós”. Es de día y ya hace mucho frío. En un cuaderno con el nombre de un preso solo quedan las hojas en blanco. El resto han sido arrancadas.

El barullo de las familias buscando a los suyos se mezcla con el sonido de los golpes en el suelo. Lo hacen algunos hombres, rompiendo el suelo o cavando en busca de una supuesta entrada secreta cuya existencia puede ser un mito y a la que muchos se aferran aún para no dar por desaparecidos a sus seres queridos.

Miedo, miedo, miedo…

Suleiman Hayari tiene, dice, “información de primera mano” de que tres de sus sobrinos —Firas, Alaa y Rafaat— estaban en la prisión. “No sabemos nada, ni siquiera si están vivos. Nos dijeron que estarían bajo tierra, pero no los hemos encontrado. Estamos aquí por la esperanza, por la esperanza” repite. Su relato es similar a otros: un arresto en “un puesto de control militar del ejército de Bachar el Asad”, dice, enfatizando con desprecio el nombre del dirigente recién derrocado. ¿Cuál fue la causa del arresto? “Dijeron que llevaba armas en el coche, pero no era cierto. Arrestaban por nada. Por no estar con él [El Asad]. Miedo, miedo, miedo… eso era el régimen, eso es lo que teníamos”.

Mariam Al Awiya reza con el anhelo de que su hermano Ahmed, nueve años preso, esté en las famosas celdas subterráneas. “Tienen que traer al dueño [el desaparecido regente de la prisión] que conoce las claves [del supuesto acceso a celdas subterráneas]. A lo mejor está muriéndose sin comida”, señala antes de añadir: “Lo llamaban terrorista los mismos que lo metieron aquí. ¿Te lo puedes creer?”.

Las celdas subterráneas se han convertido en una especie de Atlántida cuya existencia todos desean, pero nadie confirma. Unos hablan de tres pisos bajo tierra; otros de hasta 10, a los que urge llegar porque —sin comida (se puede ver, podrida, en la cocina) ni agua— cada hora de retraso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El domingo comenzó a circular el rumor de que había miles de presos bajo tierra, controlados por circuito interno, pero que la falta de electricidad (todo está a oscuras) lo ha apagado y solo los vigilantes (que han escapado) conocen los códigos para acceder.

Una multitud se agolpa ante cualquier hueco que lleve hacia el subsuelo. Los que regresan advierten a los que llegan de que no encontrarán nada al final, pero por lo general siguen bajando: necesitan verlo con sus propios ojos. En las conversaciones aceleradas entre unos y otros, dos frases se oyen a menudo: “¿Hay algo?” “¿Los han encontrado?”.

Aman Al Usbuh llora desconsoladamente: “¡No existen las cámaras! ¡No existen!”. Cuenta que uno de sus hermanos fue arrestado en un control militar de carretera en 2011, el año que comenzó la revuelta duramente reprimida por El Asad, que degeneró en guerra civil, y que se enteró, por un expreso en Saidnaya, que coincidió con él hasta 2018. De lo que le pasó a su hermano entre ese año y este lunes (otro día en el que ha acudido con la esperanza de encontrarlo) no sabe nada. “¿Dónde estaban las organizaciones internacionales cuando todo esto pasaba? ¿Por qué tenemos que estar ahora cavando para buscar a mi hermano? Solo nos queda tener fe en Dios hasta el último momento, porque creemos en Él y todo está en su mano”.

En una de las celdas, un hombre de mediana edad, Waled Jalid Al Shamali, muestra al borde de las lágrimas un vídeo de los rebeldes liberando a los reclusos. Se ven hombres esqueléticos o con la mirada perdida entre gritos de alegría de los combatientes. Waled para el vídeo y señala: “¡Mira, este es mi hermano!”.

—Entonces está vivo y libre…

—Pero no sabemos dónde. Ha desaparecido. Llevamos viniendo desde el domingo aquí a ver si lo encontramos. ¿Nos puedes ayudar? Apunta su nombre, por favor.

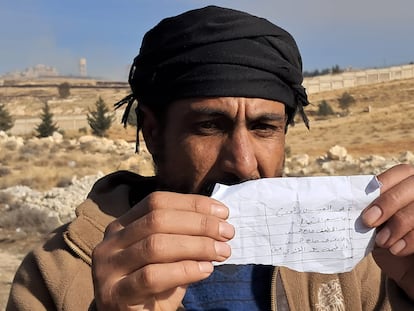

Hoy, aquí, el distintivo de prensa —que normalmente genera recelos— atrae a quienes buscan respuestas, ruegan ayuda al mundo o, simplemente, necesitan airear su frustración. Paran al periodista en el camino con la esperanza de que les proporcione la información que ansían. “Busco a mi hermano, es este. ¿Sabes si está allá?”, dice uno mostrando un nombre en un trozo de papel. “¿Es verdad lo que cuentan de las cámaras de las celdas?”, pregunta otro mientras su mujer rompe a llorar.

Con la rabia de quien se siente olvidado por el mundo desde hace demasiado tiempo, Hayari ruega que se pase un mensaje “a Naciones Unidas y a los países árabes” para que “intervengan lo más rápido posible” para buscar a los presos en el subsuelo. “No puede esperar”, afirma, señalando en lo alto a la prisión, rodeada de humo por algunos incendios en sus alrededores.

La situación se vuelve tan caótica y el sitio está tan lleno que los rebeldes armados, ejerciendo de una única autoridad que intenta poner en orden —tanto en el imposible tráfico en el camino desde Damasco como en los accesos a la cárcel—, optan por impedir más entradas y evacuar el patio para evitar una avalancha. Los sobrevenidos policías acaban disparando al aire sus fusiles para que la gente cumpla la orden. “¡Ahí está mi hijo, en un sótano!”, grita un anciano a un combatiente, forcejeando para entrar. “¡Déjame pasar, te lo ruego!”.

![[En Vivo] Ucrania busca sorprender a Rumania en el Grupo E de la Euro 2024](https://antena3radioytv.com/uploads/images/image_380x240_6670483564759.avif)

Comments (0)