A modo de Ripley

25 de abril, 2024 - 06h00

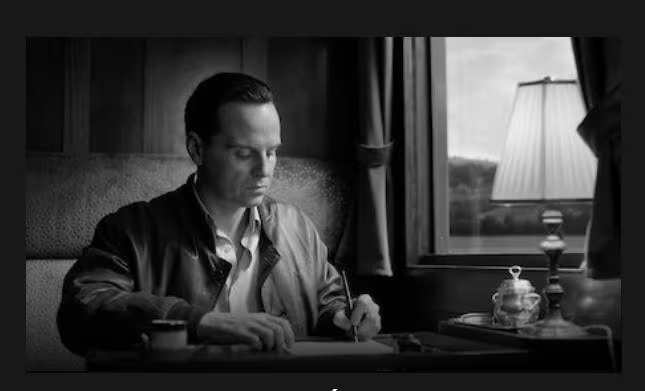

De El talento del señor Ripley (1955), la novela que llevó a la fama a la estadounidense Patricia Highsmith, que se convirtió en película en 1999, bajo la dirección de Anthony Minghella, he pasado a la serie de Netflix que apela al laconismo en título, fotografía y diálogos, porque aplica blanco y negro a sus ocho capítulos y prefiere pasajes silenciosos y cierto hieratismo en los actores. Tres productos diferentes que utilizan la misma masa anecdótica, con los ligeros cambios que sellan la impronta de un autor.

Todavía la escritora no cultivaba el género noir, pese a que ya había publicado Extraños en un tren (1950), la del crimen sin motivación, por tanto puso en el candelero la identidad de novela de suspenso, rasgo que, bien pensado, aparece en toda buena novela: el que nos pone a esperar la cadena de sorpresas a lo largo de complejas imbricaciones. La película prefirió el color para presentar varias facetas de una Italia decadente en la que parasita, bajo el pretexto del arte, un rico heredero de Nueva York y a quien su padre llama. Tiene preferencias bellas como pasar de la música clásica al jazz, los rostros de actores guapos y los detalles escultóricos italianos.

La figura de Ripley ilustra una actitud humana, la del buscador de fortuna que acepta ser el mensajero del padre pese a que no conoce al hijo pero que, bien pagado y con viaje primerizo a Europa, va probando, poco a poco, los placeres de una vida relajada, adinerada y vacía, que solo se va llenando con las aventuras diarias. La holgura que le dan a la serie los ocho capítulos, lleva a un guionista-director a abundar en información -las primeras imágenes de un protagonista que sobrevive en un cuartucho a base de engañifas baratas-, a enriquecer ciertos núcleos de sentido -el cruce de cartas entre personas para hacer creer que su víctima sigue viva- y a emprender largos recorridos de cámara por paisajes urbanos y marinos. Cada formato tiene su encanto, apunta a una clase de receptor o a uno que se recree en las comparaciones.

Yo me salgo de esta ficción para identificar el patrón humano que bosqueja su protagonista. Ripley se enamoró de un tipo de vida que jamás habría sido el suyo de no contar con el azaroso encargo: se hizo huésped forzado, invitado de viajes en primera clase, cliente de hoteles de lujo; su anfitrión lo llevó a conocer lo que era tener reloj caro, vestir smoking, pasear en velero propio. ¿Acaso esa no es la génesis de quien aprende a valorar más el parecer que el ser? La posesión de las cosas es un mensaje

a gritos de cierto tipo de vida, a todas luces, atractivo, a pesar de que tenga sus códigos y sus implicaciones sociales asfixiantes.

Tom Ripley lo quiso todo, enseguida, fácilmente: falsificó firmas, jugó con dos identidades, engañó a la policía. Allí está el perfil del nuevo rico, del que ha atropellado toda moral para conseguir la fortuna que le permitirá cambiar de barrio y vivir en la mansión de ciudadela; la del que tiene vehículo de gran marca y el infaltable Rolex; la del que educa a sus hijos en ciertos planteles no por el programa de estudios, sino por las relaciones que están fraguando para los negocios o matrimonios del futuro. La prensa, a veces, los llama delincuentes de cuello blanco, los ciudadanos honestos los miran y sacan sus conclusiones. (O)

Comments (0)